Lancet Neurol:2015神经病学总结之卒中

尽管接受了最佳医疗护理,大动脉闭塞引起的急性缺血性卒中患者仍然预后不佳,例如颈内动脉末端或大脑中动脉主干闭塞。大规模的AVERT随机试验结果显示,卒中发病24小时内极早期康复与良好预后相关,这推翻了现有的指南推荐。

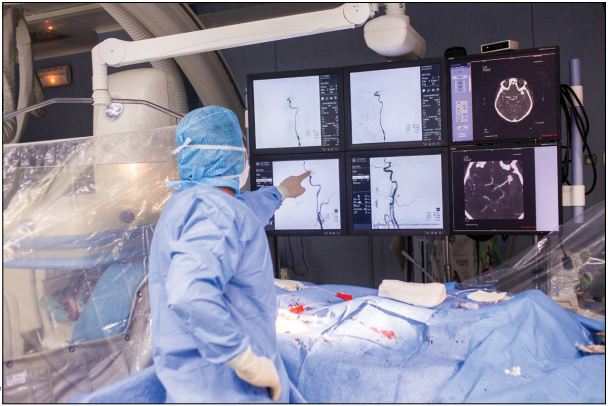

——血管内治疗的春天

尽管接受了最佳医疗护理,大动脉闭塞引起的急性缺血性卒中患者仍然预后不佳,例如颈内动脉末端或大脑中动脉主干闭塞。即使患者接受了静脉溶栓治疗,其死亡率仍高达25%,而大约50%会留下永久性残疾。在过去的一年中,关于血管内治疗的一系列具有里程碑意义临床试验的发表明确地对这一临床问题进行了回答,它们将在全球范围内重塑急性卒中管理的未来。其它研究结果与这些里程碑试验相比就不那么引入注目了,但同样有助于卒中患者的院内管理。

血管内碎栓或取栓设备最初用于处理颅内动脉瘤或动静脉畸形,自2000年初开始被批准用于临床实践,并越来越多地被用于急性卒中,尽管当时没有临床获益的证据。2013年发表的一系列临床试验(IMS-3,MR RESCUE和SYNTHESIS)着实令人失望,结果显示干预组和对照组相比无显著差异,但一些缺陷在后来的临床试验中得以避免。2014年10月发表的MR CLEAN试验很关键。试验中,500名患者被随机分配到最佳药物治疗(包括静脉溶栓,若符合适应证)组或药物治疗+动脉内血栓切除术(IAT)组;结果显示,IAT治疗有显著获益。这种治疗主要作为静脉溶栓的辅助方法,且需要取栓支架(stent-retrievers),最新一代取栓设备可提高血管再通率,缩短手术时间,降低并发症发生率。

MR CLEAN试验给正在进行的其他试验带来了多米诺骨牌效应。ESCAPE、EXTEND-IA、SWIFT-Prime和REVASCAT四项试验结果已经发表,THRACE和THERAPY两项试验结果也在会议上公布,PISTE试验结果也将在不久之后公布。总体上说,所有试验都包括颈内动脉或大脑中动脉闭塞的患者,85%在发病后迅速接受了静脉溶栓(平均85-127分钟),大脑和血管影像学检查特征提示不可逆的受损组织较小(缺血核心区)。较高比例的患者经过IAT达到了完全或近完全组织灌注,主要使用的是stent-retrievers,多数患者在发病6小时内接受了治疗并获得了再灌注。患者恢复独立的NNT为4-8,一些研究还显示患者死亡率显著降低。这表明,使用这些设备进行卒中血管内治疗获得了明确的证据。

一些独立试验的二次分析和汇总分析将继续显示血栓切除术的显著获益。这一显著的治疗效果(统计学的显著差异)是从中等大小的样本中得来的,这让习惯于心血管试验(通常规模较大)的人们感到不安。所有已完成的血管内治疗试验的患者少于2000例,很少有亚组会具备统计有效性,因此很多问题可能仍然没有答案。鉴于血管内治疗已有的获益证据,未来的试验中在卒中发病6小时单独给予最佳药物治疗是不可行的。所以今后可能不会再有随机试验,当前的数据集已经是所有可用随机数据了。但围绕普适性的问题还将会继续,这与20年前第一个静脉溶栓治疗卒中的阳性试验出现后的情形是类似的。

服务水平重组以提供快速静脉溶栓已被证明对于治疗卒中是有益的,这可以为实施血栓切除术提供一个模板。其实施可能受到神经介入医生和诊断性神经放射学服务不足的阻碍,并且需要对院内流程进行优化。

2015年,溶栓治疗仍在持续发展,阿替普酶溶栓得到进一步扩展,关于不符合溶栓治疗适应证患者(如出现症状的时间未知)是否可选择更好的溶栓药物正在研究当中。去氨普酶是重组吸血蝙蝠唾液中提取的纤溶酶原激活剂。尽管去氨普酶的研究结果令人失望,但溶栓治疗的使用仍在扩大,这主要得益于干预窗口和各种影像学检查方式的选择。

大规模的AVERT随机试验结果显示,卒中发病24小时内极早期康复与良好预后相关,这推翻了现有的指南推荐。这一发现与常识相悖,但对于卒中单元的组织非常重要;在十多年前Trondheim卒中单元试验已经提示,早期活动可改善预后。AVERT试验中两组患者开始活动的中位时间差异很小(18.5 h [极早活动组] vs 22.4 h [常规护理组]),但极早活动组的患者活动次数和时间差异显著。这也许是一个有益的提醒,在卒中治疗中速度不是普遍最佳的。

总之,2015年卒中治疗领域发生了重大的变化。在早期阶段,为了实现快速和完全的再灌注,速度是最重要的。对于病情严重卒中患者的管理日益复杂,目前我们获得的证据将推动救治系统产生变化;一旦尘埃落定,暂停一下并给与适度的康复治疗可能是恰当的。

编译自:Stroke in 2015: the year of endovascular treatment. The Lancet Neurology.

.jpg)