高血压诊断标准定位140/90mmHg合理吗?

1.由于血压升高和心血管并发症增加的这种正相关关系没有拐点,确定高血压的标准是一个困惑的问题。韩启德院士提到血压升高和心血管并发症增加的这种正相关关系没有拐点,确定高血压的标准是一个困惑的问题。

和韩启德院士商榷(2)

北京大学医学部生理和病理生理学系

范少光(退休)

韩启德院士在讲话中谈到的第四个问题是:高血压诊断标准定位140/90mmHg合理吗?

下面我引述韩院士的一段讲话:

第四个问题,高血压诊断标准定位140/90mmHg合理吗?

这是基本上世界这个病的标准,大家都遵守。那么危险因素的标准怎么来定?一个疾病怎么来定呢?我们理想的状况,如果诊断的指标随着他的身高、病情的严重度在一个拐点急剧增高的时候很简单,我们就把这个标准定在这个拐点上。还有一个情况比较麻烦一点,是在一个缓慢的局限以后急剧升高,我们把标准定在这儿,还是定在那儿,差别不大。最糟糕的,如果一个疾病随着指标的增加是一条直线的上升,把治疗放在哪里呢?

非常不幸的,高血压是直线的情况,也就是说,血压越高越不好,越低越好,但是越低是能够维持正常的脑供血。因此,这个高血压的标准是定在这一端好,还是定在那一端好,这是一个困惑的问题。我们现在为什么要定在90mmHg呢?认为它比95、100好,但是不如85好。当然也有人说要加上药物的副作用,考虑一个平衡点放在90,是不是那样呢?

有一个研究显示8000多例高血压患者经过4-5年降血压治疗,所谓轻度就是150以下和120左右,治疗组和不治疗组相比,总死亡率冠心病的发病率、卒中发病率、心血管发病率都没有显著差别,说明这个标准如果定高10mmHg和现在定的标准没有什么大的差别。反过来治疗的人有9%发生药物的副作用,而不得不终止治疗。所以如果把高血压的治疗起点由现在140mmHg,包括90,放在100的话,可以减少1亿人服用降压药。高血压的问题提到这里,大家可以再回忆,我再举一些其他的例子。(http://www.360doc.com/content/14/0924/15/2705419_412022483.shtm)

我想,上面的一段表述可能是根据韩院士的讲话,由记者转化成文字稿,其中有几处表述我没有读懂。我冒昧概括成以下3点,如有不准确的地方,请指正。

1.由于血压升高和心血管并发症增加的这种正相关关系没有拐点,确定高血压的标准是一个困惑的问题。

2.韩院士引用了一个8000例轻度高血压病人的治疗研究报告,报告称,经过4-5年的降压治疗,治疗组和不治疗组相比,总死亡率、冠心病发病率、卒中发病率、心血管发病率都没有显著差别。

3.提出如果将高血压的标准定高10 mmHg,和目前140/90mmHg的标准相比,治疗效果没有什么大的差别,还可以减少1亿人服用降压药。

由于这部分涉及的问题较多,将分两部分讨论,本文是第一部分。

一、制定高血压诊断标准的实验依据

韩院士提出的问题是:高血压诊断标准定位140/90mmHg合理吗?似乎韩院士对它的合理性有所怀疑。

韩启德院士提到血压升高和心血管并发症增加的这种正相关关系没有拐点,确定高血压的标准是一个困惑的问题。韩院士的分析是对的,这的确是一个难题。造成这种“没有拐点”的原因,可能与动脉血压本身的特点有关。血压升高这一危险因素,有一个重要特点,即血压升高本身对身体就是一种损伤,称之为危险因素的“独立性”。我在前一篇文章中有比较详细的解释(和韩启德院士商榷1)。因此,血压越高,这种损伤也越大,这种关系是没有拐点的。然而,根据血压的高低将血压分成不同的类别是必须的,是临床实践的需要。因为根据这种分类可以制定不同的治疗方案,并制定治疗要达到的目标血压(文献-1)等。

血压的分类是人为的、主观的。例如为什么将正常高值的血压定在140mmHg,而不是139或141mmHg,的确有很强的主观性。问题是,目前这种分类是否有试验(实验)根据,这是问题的关键。美国发表的JNC-7报告(2003)在谈到血压分类时,引用了一篇文章涉及这种分类的实验根据。下面对这篇文章中的一幅图和一张表(略有简化)做一点解释。

从高血压诱发心血管并发症的几率看,不同血压分组,诱发心血管并发症的几率是不同的。文章对不同血压分类诱发心血管并发症的几率作了回归分析。文章中血压分类是根据美国高血压指南6(JNC-6)(1997)(文献-2)和联合国卫生组织发表的标准(1999)(文献-3),分成最佳血压、正常血压和正常高值三类。

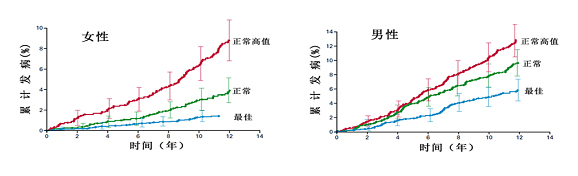

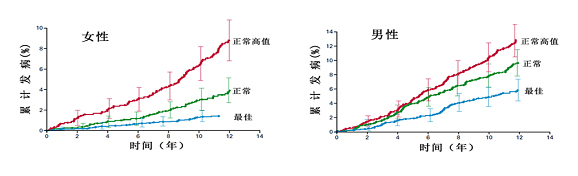

图1绘制的曲线直接展示了心血管并发症的产生几率,随着随访的时间增长而升高。这种关系是不分性别的。

图1 累计心血管并发症的发病与不同血压分组的关系

根据受试者最初进入实验的血压数值进行分类:最佳血压组为小于120/80mmHg;正常血压组收缩压为120-129或者舒张压为80-84 mmHg;正常高值组缩压为130-139或者舒张压为85-89mmHg。

表1 不同血压水平分组与主要心血管并发症产生几率之间的回归分析*

|

女性(N=3892) |

男性(N=2967) |

|

|

试验开始时的血压水平 |

|

|

|

最佳 (2880例) |

1.0 |

1.0 |

|

正常 (2185例) |

1.5 (P>0.10.) |

1.3 ( P>0.05但 <0.10) |

|

正常高值(1794例) |

2.5 (P<0.001) |

1.6 (P<0.05) |

|

不同分类之间并发症 发生几率走向p值 |

<0.001 |

<0.01 |

*, 分组标准与图1相同。

表1是以最佳血压组诱发心血管并发症的几率为1.0,比较另外两个分组。女性正常血压组为1.5,正常高值组为2.5;男性正常血压组为1.3,正常高值组为1.6。说明男性和女性血压升高,都会增加诱发心血管并发症的几率。

从各个组之间差别的p值,可以进一步分析划分不同血压组别的依据。女性,正常高值组和最佳组相比,p值小于0.001;男性, p值小于0.05。从统计学看,男性和女性,正常高值组和最佳组相比的差别,来自抽样误差的几率都很小,分别小于0.001和0.05。统计学上称之为差别具有显著性,即这种差别存在的可能性很大。通俗一点讲,正常高值人群产生心血管并发症的几率明显增加,这是客观存在的事实。由于对血压水平的分类是以10mmHg为一个单位,因此文章的试验也根据这一规则分组。因此,将高血压的诊断标准定在140/90mmHg,而没有定在139或141mmHg,是与以前的血压分类标准有关。

我想,上面的实验结果说明,当今对高血压的界定是有试验作为基础的,并不是主观臆断的。

文献

1、Vasan RS1, et al. N Engl J Med. 2001, 345(18):1291-7.

2、Arch Intern Med. 1997 , 157(21):2413-46.

3、Guidelines Subcomittee,J Hypertens. 1999, 17(2):151-83.

.jpg)